1. 邹卫国教授团队与岳锐教授合作发现Procr⁺软骨祖细胞通过感知机械力刺激调控关节软骨稳态与再生

2025年7月21日,海南医科大学邹卫国教授课题组联合同济大学生命科学与技术学院、附属东方医院岳锐教授课题组在国际顶级期刊《Cell》在线发表了题为“Procr+ chondroprogenitors sense mechanical stimuli to govern articular cartilage maintenance and regeneration”的研究论文。

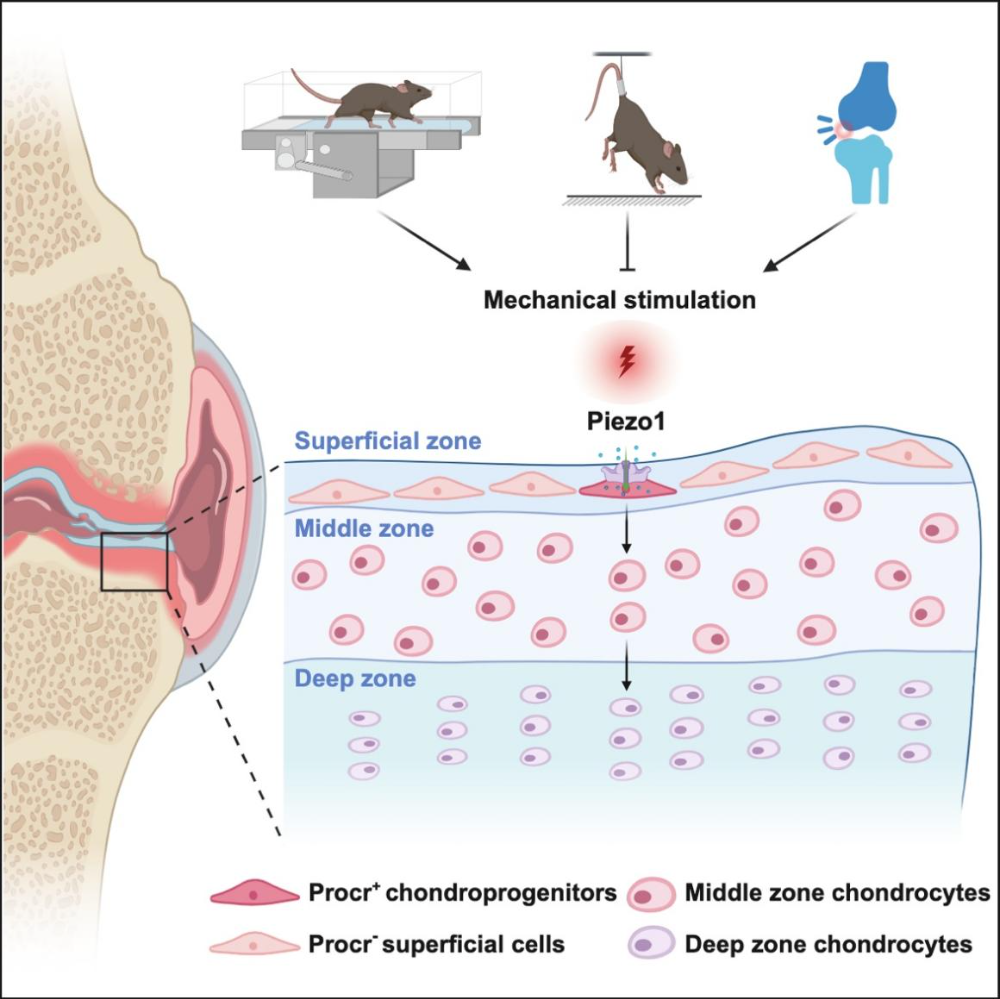

研究人员首先利用遗传谱系示踪技术,在出生后不同年龄小鼠中标记Procr⁺细胞,发现其在活动频繁的青春期小鼠(4周龄)中数量最多,且伴随年龄增加逐渐减少。更有趣的是,Procr⁺细胞主要定位于胫骨平台和半月板等受力较大部位的软骨浅表层区,而在受力较小的股骨侧关节软骨中分布较少。随后,研究人员对4周龄Procr-CreERT2;tdTomato小鼠进行了他莫昔芬诱导,经过1-2个月的谱系示踪后发现胫骨关节软骨和半月板中的tdTomato+软骨细胞数目显著增加,提示Procr⁺细胞能够进一步分化产生中层/深层关节软骨细胞。

为了在生理条件下检测机械力是否调控Procr+细胞的分布与数量,研究人员进行了强制跑步实验对小鼠膝关节增加机械力刺激。与对照小鼠相比,强制跑步显著增加了关节软骨和半月板中Procr+细胞的数量。此外,研究人员还进行了悬尾实验导致后肢失力从而减少机械力刺激。与对照组相比,尾悬失力导致关节软骨和半月板中Procr+细胞数量显著减少。此外,研究人员还利用内侧半月板不稳术(Destabilization of the Medial Meniscus,DMM)构建了小鼠OA模型。与假手术对照组相比,OA小鼠胫骨、股骨和半月板中tdTomato+软骨细胞数量显著增加,表明病理情况下的机械力刺激同样会促进Procr+细胞加速分化为软骨细胞。更为重要的是,利用Procr-CreERT2;tdTomato;DTA小鼠靶向删除Procr+细胞会显著加重DMM手术后的OA表型,从而进一步验证了Procr+细胞对关节软骨损伤修复的关键作用。

通过对比DMM和对照小鼠关节组织的单细胞转录组数据,研究人员描绘了OA进程中不同类型细胞的变化规律,并发现Procr+和Prg4+浅表层细胞比例在DMM组中明显增加。对浅表层细胞的Regulon分析结果表明:机械力敏感转录因子Klf2的转录调控网络在DMM组浅表层细胞中被激活。Klf2可介导Piezo1/2和Trpv4离子通道的机械力信号转导,其中Piezo1的表达在浅表层细胞中最为丰富。随后,研究人员利用Procr-CreERT2; tdTomato; Piezo1fl/fl小鼠在Procr+细胞中特异性敲除Piezo1,发现Piezo1敲除后DMM小鼠中tdTomato+软骨细胞产生显著减少,OARSI软骨损伤评分显著增加。与之相反,在DMM小鼠关节腔中每周注射Piezo1特异性激动剂Yoda1则能显著缓解OA进程,进一步表明Procr+细胞感知机械力刺激主要依赖于压电离子通道Piezo1。

为了评估Procr⁺细胞的再生潜力,研究人员从小鼠和人类软骨组织中分选获得Procr⁺浅表层细胞,并进行了体外2D扩增、3D成球培养和体内移植实验。结果显示,Procr⁺细胞具有极强的克隆形成能力和软骨分化潜力。在异位肾包膜下和原位关节软骨缺损移植实验中,Procr⁺细胞表现出优越的软骨再生能力。更为重要的是,来自老年人软骨样本中的PROCR⁺细胞依然具有较强的软骨再生潜力,表明这一细胞群体具有良好的临床转化前景,或许有望突破当前MACI技术在年龄限制上的瓶颈。

综上所述,该研究工作在小鼠膝关节软骨和半月板浅表层中发现了对机械力刺激敏感的Procr+软骨祖细胞,并证明其在出生后关节稳态维持和损伤修复过程中能够通过Piezo1感受机械力刺激,从而密切调控关节软骨细胞的分化与再生。

该研究成果以海南医科大学为共同通讯单位,海南医科大学邹卫国教授和同济大学生命科学与技术学院、附属东方医院岳锐教授为共同通讯作者。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.06.036

2.于法标团队开发基于血脑屏障穿透性NIR比率探针的神经炎症与AD相关ONOO⁻动态监测新方法

2025年7月6日,于法标教授团队在中国科学院1区期刊《Chemical Engineering Journal》在线发表题为“Screening of blood-brain barrier permeable near-infrared ratiometric fluorogenic probe for non-invasive tracking of peroxynitrite during neuroinflammation and Alzheimer's disease progression”的论文。

炎症是机体针对损伤或感染的一种防御机制。轻度的神经炎症有助于清除细胞碎片和衰老神经元,维持大脑的代谢平衡。然而,炎症反应的过度激活会损伤神经元和脑组织。由于神经元不可再生,慢性神经炎症可导致不可逆的神经元损伤,最终引发神经退行性疾病。阿尔茨海默病(AD)是中枢神经系统退行性疾病的典型代表,主要影响老年人,其特征为记忆力下降、认知功能障碍和行为异常。AD目前无法治愈,现有治疗仅能缓解症状并延缓疾病进展。AD的病理特征包括β-淀粉样斑块和tau蛋白缠结,这些病理变化会触发小胶质细胞和星形胶质细胞的过度激活,释放炎症因子,从而加剧神经元损伤。此外,神经炎症通过诱导氧化应激和破坏血脑屏障(BBB),在驱动AD进展中发挥着关键作用。过氧亚硝酸盐(ONOO⁻)由一氧化氮(NO)与超氧阴离子(O₂•⁻)反应生成,参与氧化应激和神经炎症过程,并被证实是AD及其他神经系统疾病的重要标志物。ONOO⁻通过硝化和氧化反应直接损伤DNA、脂质和蛋白质等生物分子,破坏线粒体功能并损害突触信号传递,从而加速神经退行性过程。

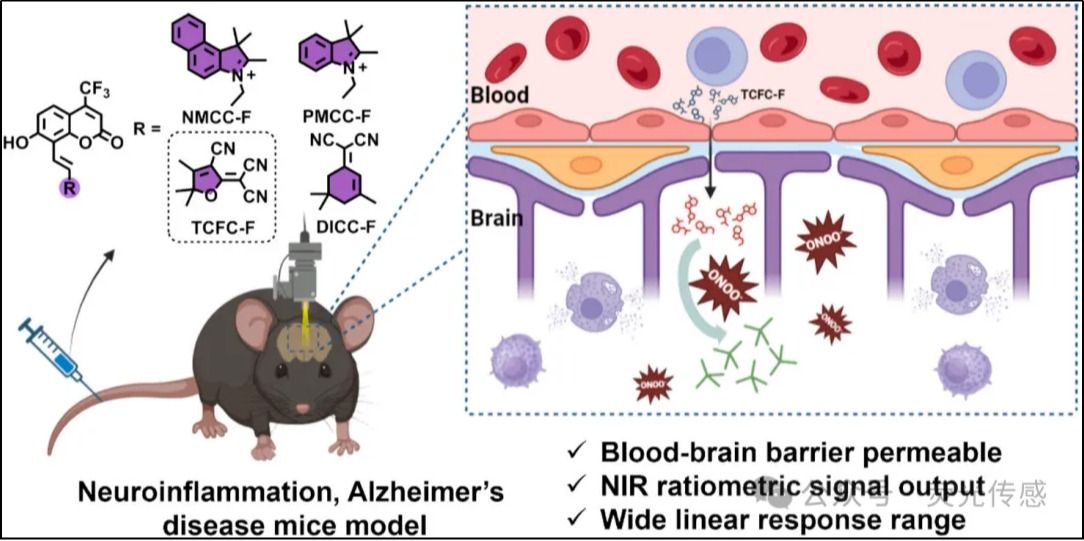

牛蒡子苷元(ARG)是一种从牛蒡(Arctium lappa)中提取的木脂素化合物,具有良好的抗炎和神经保护活性。研究表明,它能够穿越血脑屏障并调节氧化应激相关通路,在神经退行性疾病中展现出潜在的治疗价值。在本研究中,作者筛选出了TCFC-F,这是一种具有最佳亲水亲油平衡性的近红外荧光(NIRF)探针(方案 1)。TCFC-F具有优异的血脑屏障(BBB)通透性和高选择性,能够特异性检测ONOO⁻。TCFC-F的关键特性包括:结构中引入三氟甲基,确保高效的血脑屏障通透性;发射波长位于近红外窗口,增强组织穿透能力;消除常见活性硫/氧物种的干扰,提供高特异性;比率型荧光发射,最大程度减少环境影响,提高检测准确性。值得注意的是,TCFC-F能够动态监测活细胞、脂多糖(LPS)诱导的神经炎症模型以及阿尔茨海默病(AD)小鼠模型中的 ONOO⁻水平。最重要的是,TCFC-F首次被用于可视化牛蒡子苷元(ARG)的神经保护作用。这项研究为神经炎症和神经退行性疾病的早期诊断与治疗提供了一种新工具。

该成果以海南医科大学为唯一通讯单位,功能材料与分子影像技术研究团队研究生文正为论文第一作者,于法标教授和刘恒研究员为共同通讯作者。本研究受到国家自然科学基金和海南省重点研发计划等项目资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.165720.

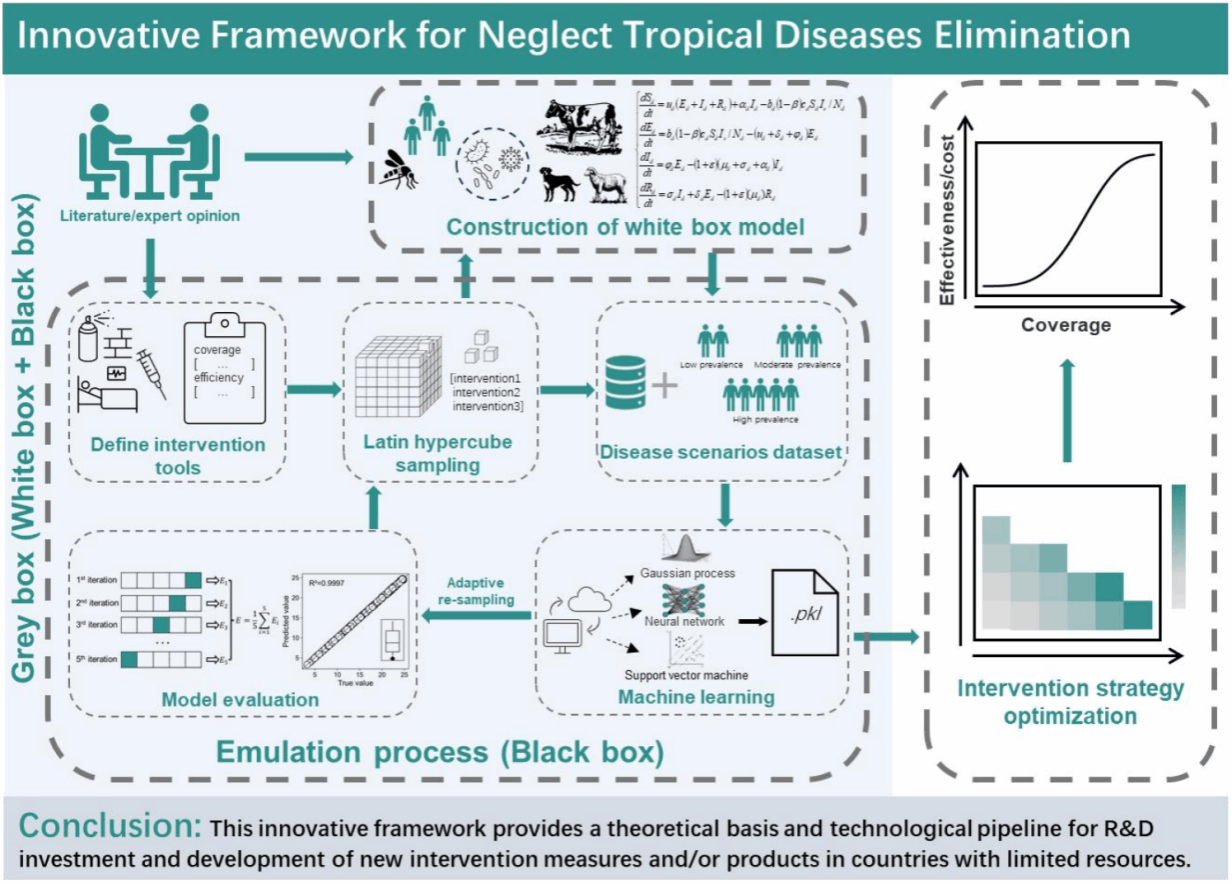

3.杨国静团队提出了一种以One Health为导向的加速控制和消除被忽视的热带病的新框架

2025年7月28日,海南医科大学热带医学院杨国静团队的原创性研究论文“Crafting an innovative one health-aligned machine learning framework for neglected tropical diseases elimination”在《Journal of Advanced Research》杂志上正式发表。

本研究提出了一种基于疾病传播动力学模型(Disease transmission dynamics model) (白盒)和机器学习(Machine Learning, ML)模型(黑盒)控制和消除被忽视的热带病(Neglected Tropical Diseases, NTDs)的新框架。研究通过探索混合建模方法在华支睾吸虫病干预策略优化中的应用价值,旨在揭示中国加强肝吸虫病防控过程中One Health理念各要素间的关联机制。该研究创新性地将传播动力学与机器学习相结合,并通过系统评估模拟指标与观测数据的差异性,这种融合方式在开展多场景大规模模拟及探索多种干预策略时具有显著优势。特别是在计算效率至关重要的应用场景中,该方法能快速评估不同干预措施或组合方案的潜在效果,从而实现资源分配的优化配置。

针对不同华支睾吸虫病防控方案的试点研究发现,化疗联合鱼疫苗接种的组合疗法是阻断该疾病传播最有效的干预手段,能显著提升疗效并降低感染风险。多个仿真器对比研究一致表明,高斯过程是最佳机器学习的核心功能。通过大量训练开发出的疾病模型仿真器具有高精度预测能力。干预措施优化显示化疗效果最佳,但长期重复化疗存在耐药风险和经济负担。鱼疫苗解决了这一矛盾。应用五年后,单独使用疫苗(有效率99%)使患病率降低34.16%,而化疗与疫苗联合使用则降低86.24%。两种干预措施均部署85.74%的覆盖率,在六种场景中可以达到所有健康目标。在全球消除NTDs的进程中,需要在有限的时间和资源下快速筛选大量潜在干预工具,以确定最适合当地经济社会发展的优化干预措施。这一框架与工作流程为资源有限的疾病流行国家研发新型干预措施或产品提供了理论依据和技术路径。

该成果以海南医科大学为第一完成单位,23级公共卫生硕士研究生赵紫玉和热带医学院王立颖老师为该论文的共同第一作者,杨国静教授为通讯作者。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62477-4

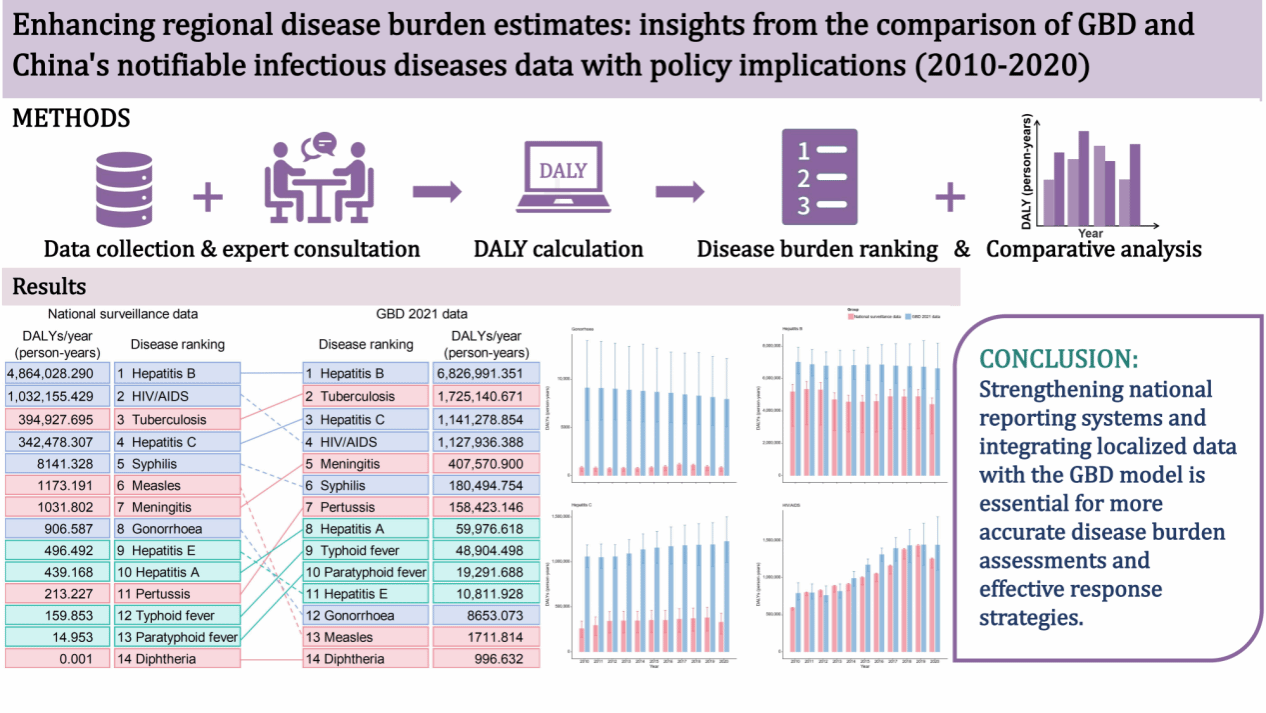

4.杨国静团队揭示了中国14个NIDs负担的GBD估计值与国家监测数据之间的差异

2025年8月6日,海南医科大学公共卫生学院杨国静团队的原创性研究论文“Enhancing regional disease burden estimates: insights from the comparison of Global Burden of Disease and China's notifiable infectious diseases data with policy implications (2010-2020)”在《Infectious Diseases of Poverty》杂志上正式发表。

本研究通过计算14个中国法定报告传染病(Notifiable infectiousdiseases, NIDs)的疾病负担并与2021年全球疾病负担研究(Global Burden of Disease Study 2021, GBD 2021)的估计值进行比较,旨在促进GBD模型与本地化数据的深度融合,促进区域特定模型的开发。在我国疾病预防战略框架内,该研究优先考虑疾病负担,指导公共卫生资源配置、政策制定以及GBD模型与本地化数据的融合。

GBD研究为全球范围内各种疾病提供了有影响力的DALY估计。然而,与国家监测数据的差异引发了人们对其准确性的担忧。本研究以中国为参考,通过分析中国14个NIDs负担研究的现状,探讨如何将GBD估计值与当地监测数据相结合,以增强评估效果。研究利用2010-2020年的中国监测数据,计算了14个NIDs的DALYs值,并与2021年GBD估计值进行了比较。全国监测数据显示,中国14个NID的DALYs从2010年的6,529,124.62人年下降到2020年的6,326,497.18人年。其中,血源和性传播传染病的负担最大,78%的DALY归因于乙型肝炎(4,864,028.29人年)。尽管中国在传染病防控方面取得了重大进展,但在国内疾病消除方面仍面临重大挑战。结果还发现,关于中国14个NIDs负担的GBD估计值与国家监测数据之间存在相当大的差异,这表明仅依赖GBD等全球数据集可能无法完全反映区域或国家的现实。因此,必须加强国家报告系统,以更好地反映疾病的真实负担并制定更有效的应对策略。此外,推动GBD模型与本地化数据的深度融合,促进区域化模型的发展至关重要。

该成果以海南医科大学为第一完成单位,23级公共卫生硕士研究生赵紫玉和24级公共卫生硕士研究生李娇娇为该论文的共同第一作者,杨国静教授为通讯作者。

原文链接:https://doi.org/10.1186/s40249-025-01351-3

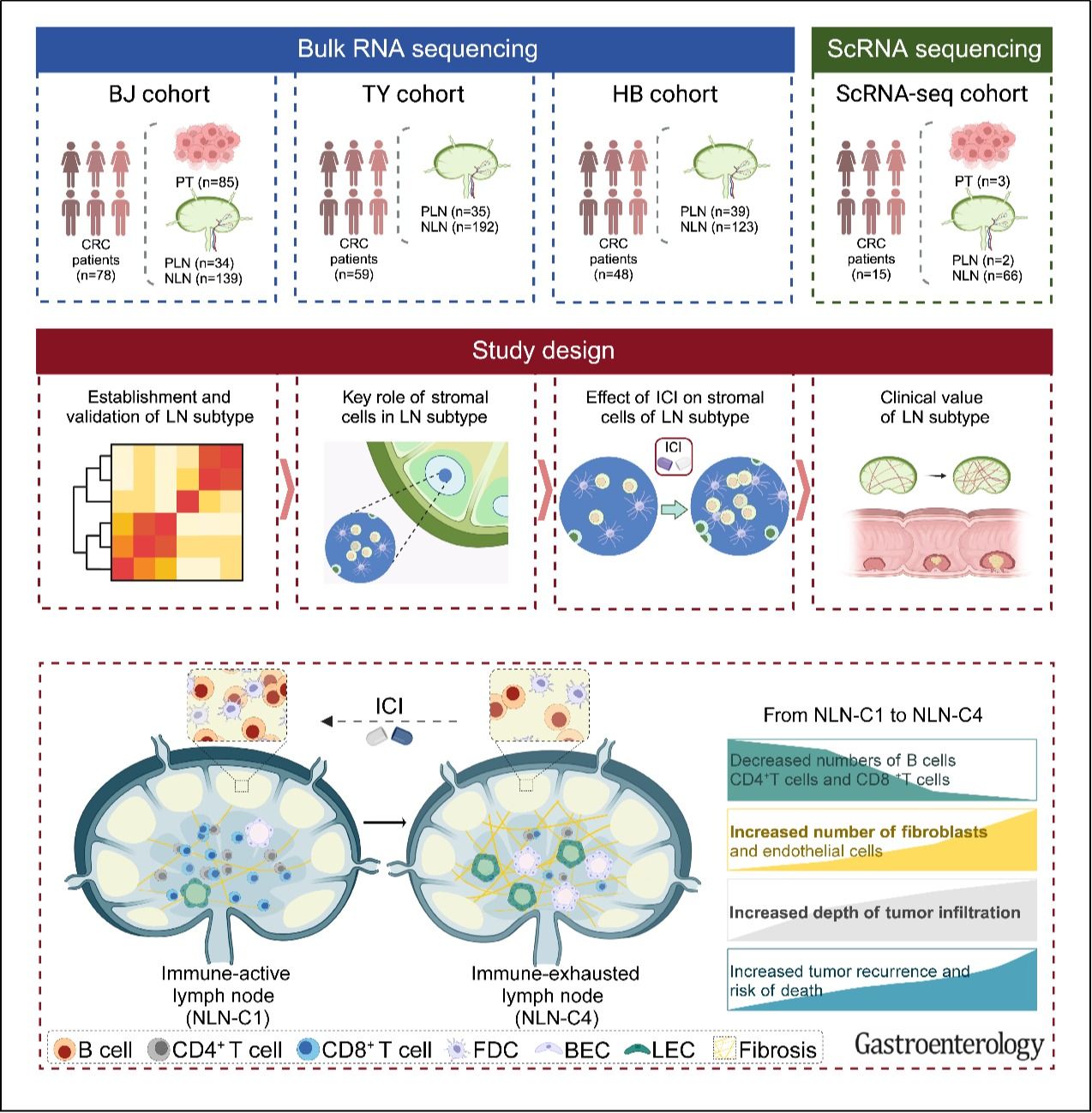

5.吴邓/毕小慢课题组及其合作者发现非转移性淋巴结具有不同亚型且对结直肠癌转移起到驱动作用

2025年8月22日,我校智能医学与技术学院吴邓/毕小慢课题组与合作者在《Nature communications》在线发布了题为“Lymph nodes molecular subtypes unravel lymph nodes heterogeneity and clinical implications in colorectal cancer”(淋巴结分子分型揭示结直肠癌淋巴结异质性及其临床意义)的研究论文。

淋巴结作为关键的免疫器官,在肿瘤转移和免疫治疗等多个方面均发挥重要作用。尽管临床上已观察到淋巴结在形态和大小等特征上存在一定异质性,但此种异质性是否影响淋巴结的功能尚未见报道。本研究通过对200例结直肠癌患者的700余个淋巴结进行系统全面的基因表达分析,鉴定出四种功能各异的非转移性淋巴结亚型,并依据其免疫活性由强至弱分别命名为:免疫活跃型淋巴结、免疫损伤型淋巴结、免疫抑制型淋巴结和免疫耗竭型淋巴结。其中,免疫耗竭型淋巴结表现出与转移性淋巴结相似的高纤维化及低免疫功能特征。单细胞转录组分析进一步揭示,该类淋巴结中滤泡树突状细胞功能受到显著抑制,且其状态与疾病进展和患者生存密切相关。临床治疗数据表明,免疫治疗可在一定程度上逆转免疫耗竭型淋巴结的功能状态。本研究首次基于大规模人类样本证实了淋巴结存在功能异质性,为深入理解淋巴结在肿瘤转移及免疫治疗中的作用机制提供了新的研究方向。

该研究成果以海南医科大学为共同通讯单位,吴邓副研究员和中国医学科学院肿瘤医院王锡山教授为共同通讯作者,海南医科大学毕小慢青年教师为共同第一作者。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-63200-z